段正渠访谈录:坚持自己

王:自1986年至今,你一直以一种饱满、深沉、充满激情的绘画风格,描绘着陕北,描绘着农民,并因此被冠以“乡土画家”的名谓。经历了这个激烈变革时代,你所描绘的陕北和农民亦都发生了很大的变化,但在你的作品中,我感觉你仍旧在试图维护着什么,这让我想起你在1996年的一篇文章中提到“不愿弄丢了自己”。几年过去了,你怎么看待你自己的作品?

段:其实自开始画陕北,我就没想画陕北人“真实的”生活。我不想让画成为生活简单的反映,不想把画画成风俗画。我一直试图把陕北给我的种种感受传达出来,比如陕北民歌的感觉,黄土高原的感觉,黄河的感觉等。如果你深更半夜在陕北的山梁上走过,如果你站在寒风里眺望过四下望不到边的层层土山,如果你在陕北听过陕北人唱酸曲儿,你就会知道我为什么会这么画。那种诘屈拗口的歌词,沙哑明亮的声音用别的方法画就不对。于是我就有了所谓的“风格”。如果说我的画“激昂,饱满,深沉,充满激情”,其实那正是画的陕北民歌给我的感受,我只不过想把这种感受通过绘画,通过色彩与形象表达出来而已。1986年到1995年,我去陕北许多次,确实每次都可以感受到许多明显的变化,20世纪80年代去陕北,农民饭都吃不饱,点着煤油灯,炕上一坐就会染上浑身虱子,现在却是电灯、电话、大哥大的。姑娘们连口红、头油都抹上了。去年去佳县对岸属山西的一个偏僻的山沟里,急着打电话,手机没信号,老乡把我们领到家里,把箱子打开,伸手一摸竞从箱底拉出一个崭新的电话来;黄河上古老的渡船都没有了,一桥飞架南北,钢筋水泥大桥把大河两岸连在了一起。生活变化了,物质变化了,许多作为人非常可贵的东西比如原初的真实与天然的质朴也正随着消失,我极力搜寻并想维护和留住这种东西,虽然这在别人看来几乎等于寻梦。梦就梦吧,我并没觉得这有什么不好。我总以为有些东西是不应也不会丢失的,比如人的气节、情感和爱。我想从生活背后发现我需要的东西。我说过“不愿弄丢了自己”,我是担心有一天我会把握不住跟着潮流跑了。刚开始画陕北时,我其实是赌气或者说是带有“自戕”性质地选择了鲁奥与表现的风格,这与当时的风俗画和细腻的画风是格格不入的,其后我就一直告诫自己要坚持,因为我知道在我会常常不自信,因为人都那么容易随波逐流。前几年,经常参加一些各种各样的画展,明明发现许多画已很喜欢,你能不想受点影响?又比如许多朋友经常关心地问:现在都什么时候了,仍然画农民有没有意义?我也常为此苦恼不堪,完了我又会固执地想:我为什么要学你?你们不画农民我就不能画吗?有时看上去挺强硬的,其实内心很软弱。所以不得不常常提醒自己。我告诫自己是农民出身,告诫自己不能因为念了几本书就装得挺有文化,不能因为小的联盟而渐巧渐小。十几年一晃就这么过去了,虽然在这段路途中也有过许多的忧郁和彷徨,遇到过许多曲折,但我最后还总算把握住了。

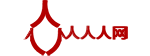

王:你近作中所表达的神秘的情绪,同你以往作品所映放出的强悍和浓烈有所不同,这与你近年来个人境遇的变迁有无关系?

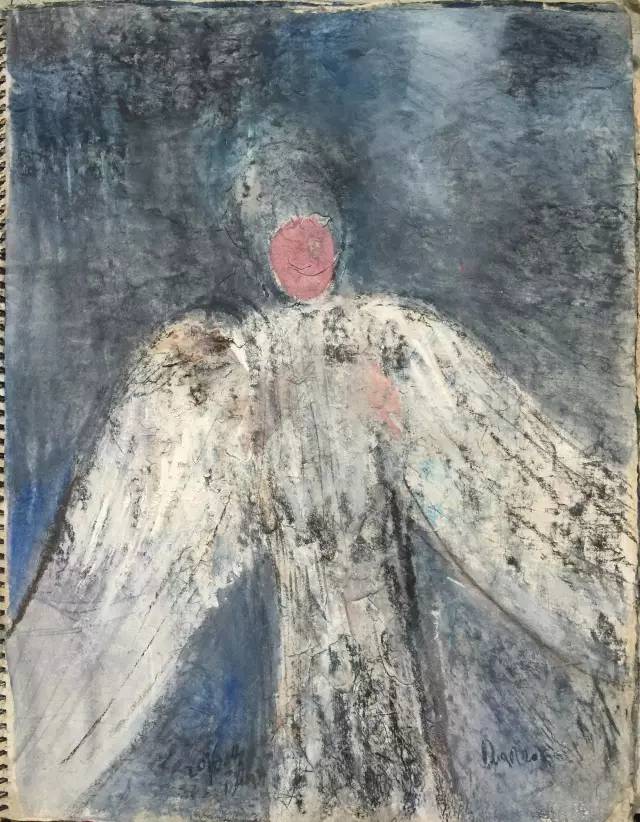

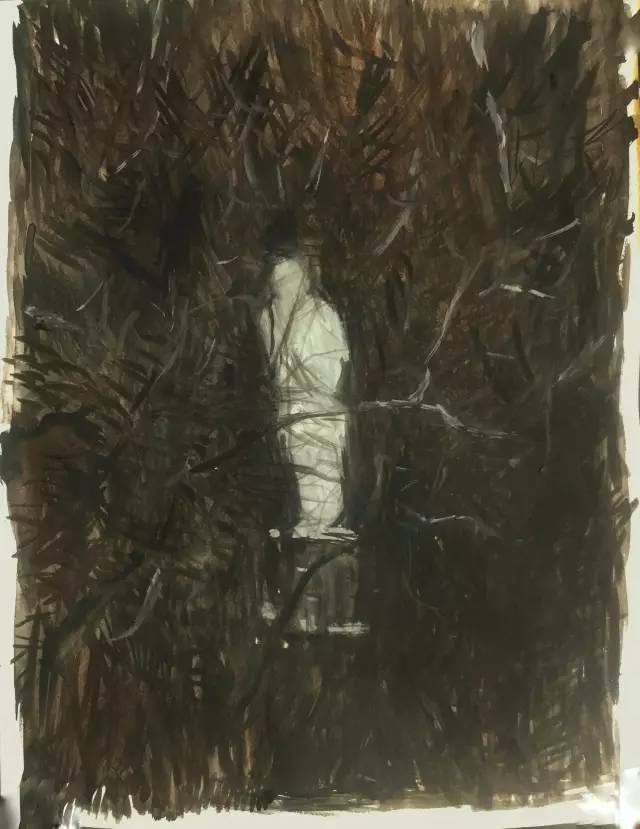

段:关系肯定是有的。最后一次去陕北是在1995年,之后去过甘肃、山西几次,陕北再没去过。太熟了,没有了当初的冲动。但回想的却比以前多了。许多记忆经过是来年时间的过滤,倒变得更醇厚、更意味深长了,比如我就经常一人坐在画室角落里回想陕北的许多经历,想起陕北的褒忠,想起陕北寒冬腊月的火堆,想起半夜里什么地方突然冒出一句歌声,就那么尖利了一下突然就消失了。在黑暗中走着一种蓦然的寂寞夹杂着无助的感觉就一下子涌上来了。我喜欢陕北沉沉的黑夜,黑夜里似乎包含了太多无法知道的东西,这些年来我一直在揣摩着黑夜给我的启示,并努力在画中表现这种感觉。再者,1999年全家从郑州迁到北京,折腾得筋疲力尽,加上年龄的增大,许多事看得也太淡了,心劲也不如以前足了,于是画里也多了一些平静。

王:你是否正试图从你的作品中剥离“陕北”这样一个地域性的概念?

段:我的画最初画的确实是陕北,尤其是白羊肚手巾一扎,窑洞里一坐,陕北的地域特点就出来了,画里的事也马上就稠了。后来有意识地去掉了那些标志性的东西,只留下了人和山,我想模糊地域的概念,把人放在更广阔的空间里去表现。就是“人”,广义上的人,最多事“北方的人”就够了。说到底这些东西对我而言无关紧要,要紧的是我能否把我想表现的那种感觉表现出来。那种对原始生命力的赞美和对神秘的敬畏,这才是根本。

王:你以一种偏执的坚持,对抗着自己和他人,这其中除去你个人的秉性和阅历,有没有其他原因?

段:前面说过,20世纪80年代后期画的那批画,确实是不屑与当时画坛流行的细腻软弱的画风为伍,有意用粗砺浓烈相对抗。那时年轻,凭着一种狂热和冲动选择了鲁奥和陕北,实际上有着“赌”的意味在里面。一画十几年过去了,周围的东西都发生了很大的变化,再像原来那样画一是没有初到陕北时的那种激动,没有了心境,再硬画实际上也会显得造作,于是我经常在我的画上作一些调整,这些调整包括情绪和表现方式。再者我也想在调整中拓宽一下我的领地。但是有一点我是不会改变的,那就是对农民的喜欢和尊重,对朴素和单纯的向往,对力度的领受。只是变了一些方式和角度而已。这种坚持,你也可以说近乎偏执,实际上我是经过许多不自信的犹豫之后,是经过了不知多少次的浓度之后,才做出这种“坚持”的选择的。对抗他人是因为有时别的东西太过强大,太诱人;对抗自己则是因为自己时常会被周围所吸引。说白了,我实际上是用一种“强硬”态度激励自己,用“偏执”来掩盖自己的心虚。因为有一点我是明白的:别人的再好,我可以欣赏,我可以从别人那里得到启示,但我决不可以去模仿,因为毕竟自己身上也有别人所不具备的东西。为什么要学了别的弄丢了自己?现在许多画技术越来越精良,画面越来越雅致,既好看,市场又好,人也就扎堆儿,敢去凑吗?一凑不就完了?所以要经常反思,要坚持自己。

王:远离了曾经深深触动你的陕北高原,是否也远离了你当初发出诘问的命题?你认为你以后面对的将是什么?

段:我想远离是不可能的。虽然去陕北少了,虽然代表陕北地域特点的一些符号去掉了,但我表达的东西实际是一贯的,这就是王林说的找回人的真实。这种真实包含着对朴实和单纯的向往,以及人内心翻腾的原始的欲望和冲动。无论什么时候,人的内心总是丰富的,那么我也就有画不完的东西。我目前所面对的除了调整好自己的心态,就是努力把对陕北给我的感受用恰当的方式表达出来,在往后,情况会变化,感觉也会变化,只好走着说着吧。

齐白石